ANATOMIA DA CRISE: MOEDA, INFLAÇÃO E CICLOS ECONÔMICOS.

Este trabalho, por meio de uma revisão bibliográfica, procura desenvolver uma discussão acerca de, se políticas inflacionistas compensam ou não, mesmo que por mais nobres que sejam seus objetivos, procura compreender a causalidade na economia, como tal política se comporta como causa de novos acontecimentos, e como distorcem certos fenômenos econômicos, e quais esses fenômenos. Chegando a conclusão de que por mais bem intencionadas que sejam, as denominadas políticas monetárias, culminam inevitavelmente em um cenário pior do que aquele que pretendia evitar, geralmente em recessão.

ANÁLISES

Leonardo Vicelli - Economista - Cientista Político

2/14/202520 min ler

1. INTRODUÇÃO

Quando se pensa na direção e realização da política monetária de uma nação, geralmente, essa escolha se dá por uma instituição responsável, como um banco central, por exemplo, ou por decisão do próprio Poder Executivo, em regra. Portanto, as políticas monetárias são uma decisão política, a qual serve para decidir uma política monetária dentre várias outras opções, de acordo com o desejo dos órgãos deliberativos e pessoas envolvidas nesse processo. Assim, dentre as escolhas existentes, há as chamadas políticas monetárias inflacionistas.

As políticas inflacionistas, normalmente, derivam da chamada teoria keynesiana, desenvolvida inicialmente por Keynes e complementada e aprofundada por autores neokeynesianos, posteriormente. Tal teoria, em geral, atribui papel estatal ativo nas políticas fiscais e monetárias, defendendo a queda dos juros e déficits públicos propositais, objetivando inflar a demanda agregada e garantir o pleno emprego (GREMAUD et al, 2003).

Os governos, ao se utilizarem de políticas monetárias inflacionistas, em geral, acabam manipulando a moeda com o objetivo de estimular a economia artificialmente, seja através da expansão de crédito ou por aumentos de gastos públicos que injetam dinheiro novo na economia, distorcendo assim o ciclo econômico. É claro, que se pode entender como um dos grandes fatores que colaboram para a escolha de políticas de curto prazo o fato do ciclo político democrático ser também ser de curto prazo (normalmente de 4 anos).

Logo, é perceptível que os agentes políticos prefiram a adoção de políticas inflacionistas, que podem proporcionar um grande crescimento a curto prazo, do que políticas eficazes de maior duração e, até menores custos, pois estão visando garantir mais a sua reeleição (ou eleição a outros cargos). Entretanto, pode-se dizer que tudo opera sobre a lei da causa e efeito, inclusive, a própria economia está dentro dessa relação de causalidade, o que traz o problema em questão a ser discutido: quais distúrbios econômicos são gerados a longo prazo resultante de políticas inflacionistas?

Entretanto, nem sempre é fácil pensar ou perceber como distúrbios monetários são causados por políticas inflacionistas, sendo capazes de trazerem como resultados desordens no sistema econômico, os chamados booms artificiais, que apesar de trazerem uma fase de grande crescimento econômico, sendo capazes de atuar como uma fagulha que pode ativar o fogo na economia, também, a longo prazo, muitas vezes culminam em recessões (busts), as quais acabam por cancelar os benefícios alcançados nos períodos de booms anteriores. Diante dessa dicotomia cabem várias indagações sobre se compensa ou não o uso de políticas inflacionistas, nesse sentido, esta revisão contribui como para essa discussão com a análise da questão feita a partir da teoria austríaca de economia.

O objetivo desta revisão é fornecer uma análise crítica em torno das políticas inflacionistas, destacando as distorções causadas na economia e em seus fenômenos, como a própria moeda, o juros e sistema de preços, e como tais distorções podem ter impactos significativos no sistema econômico a longo prazo, incluindo a ocorrência de recessões. Utilizando como base a teoria austríaca de economia, a revisão se concentra em mostrar os efeitos resultantes de tais políticas, e como acabam por afetar negativamente o equilíbrio econômico, e o bem-estar dos indivíduos e da sociedade ao longo do tempo.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Contudo, antes de discutir o tema principal proposto, é preciso primeiro explicar alguns conceitos necessários ao entendimento do problema de pesquisa, como, por exemplo, o que são ciclos econômicos, moeda e qual sua importância no sistema econômico, o que possibilita a discussão de forma mais direta do problema, já que está relacionada com três dos principais fenômenos do mercado, em geral, distorcidos pela expansão monetária: preço, juros e lucro.

Logo, para entender como a política monetária através da manipulação da moeda, gera distúrbios econômicos e quais distúrbios são esses, bem como esses distúrbios geram desordem econômica e resultam nos ciclos econômicos artificiais, precisa-se entender antes esses conceitos em que se baseiam.

2.1. Ciclos econômicos normais e artificiais

Os denominados ciclos econômicos, são etapas inevitáveis da economia, que ocorrem em certo período de tempo, sempre de forma irregular. Pode se perceber que a economia passa por períodos de crescimento econômico (expansão), e passa por períodos de contração, necessários para o bem estar econômico, porém essa retração normalmente não se dá a um nível abaixo do início da expansão, e a expansão expande acima do nível de retração, garantindo assim o bom funcionamento da economia (SOTO, 2012).

As necessidades mais urgentes dos consumidores e, é claro, da sociedade, estão em constante mudança, porém, têm o condão de servir de direcionamento para as empresas decidirem como utilizar os recursos escassos de forma a melhor atender a demanda. Contudo, perceber as mudanças dessas necessidades não é tarefa fácil, o que faz com que nem toda empresa ou empresário consiga identificar certas mudanças, ou até a identificam, mas se negam a se adaptar, resultando assim em uma menor utilidade da função empresarial e econômica, levando, assim, ao desperdício de recursos escassos (MISES, 2010).

Como cita BARBIERI, a atividade empresarial é também responsável para que se descubram novos meios de atingir certos fins, ocorre um refinamento do conhecimento disponível, que resulta na descoberta sobre novos usos ou fontes de recursos, novas tecnologias, novas formas de atender as necessidades através de outros produtos (BARBIERI, 2008). Ou seja, refinando e melhorando a utilização de recursos escassos, como resultado processos se tornam obsoletos e necessariamente substituíveis, assim como bens e serviços.

Percebe-se que esse período cíclico de correção (retração) acaba por punir os “maus empresários”, evitando a continuidade de desperdício dos recursos, permitindo que os recursos sejam direcionados para empresários mais eficientes, capazes de melhor atender às necessidades mais urgentes dos consumidores, garantindo com isso a melhor utilização de tais recursos. Desta forma, esses ciclos são períodos indispensáveis para o crescimento econômico, garantindo a longo prazo a prosperidade econômica (SOTO, 2012).

Entretanto, diferentemente do ciclo econômico natural, anteriormente citado, também coexistem ciclos artificiais criados por políticas inflacionistas, baseados em expansão artificial de moeda na economia (BARROS; STAMM; CYPRIANO, 2020). Nesses ciclos, os governos atuam alterando a normal circulação da moeda, geralmente através de impressão de dinheiro, o que, a princípio, gera o aumento de emprego, do consumo e de investimentos resultado deste novo dinheiro, o que, com certeza, resulta num “boom” na economia.

Expansão distorce o ciclo produtivo, levando os empresários a ter a ilusão de que há uma quantidade maior de recursos disponíveis para financiar projetos, Viabilizando projetos inviáveis, incompatíveis com a realidade econômica; Atua também pelo lado da demanda, gerando uma demanda temporária, exibindo uma demanda maior do que de fato existe. de fato esses fatores atuam geração de novos empregos tanto de recursos quanto de mão de obra, estes empregos ficarão dependentes desta demanda, e esta demanda é dependente de uma aceleração constante da taxa inflacionária, que se torna insustentável a longo prazo.

Logo que o processo inflacionário cessar, ou desacelerar, reduz por consequência a demanda e o capital disponível, criados artificialmente, evidenciando a inviabilidade dos projetos e má alocação dos recursos. logo tudo que foi criado a partir desse processo deverá desaparecer, passando por um árduo processo de correção desse ciclo de crescimento artificialmente criado, resultando em recessão (BARROS; STAMM; CYPRIANO, 2020).

2.2. O papel da moeda

Pode-se estabelecer que a moeda é o resultado do sistema de troca voluntária e da divisão do trabalho, logo, efeito da cooperação humana. Assim, todas as trocas que resultaram no seu surgimento, desenvolvimento e funcionamento, advém única e exclusivamente da ação voluntária dos indivíduos, tendo como conceito ser o meio de troca, de uso comum, usado para transações indireta de bens entre os vários indivíduos, sendo, portanto, que toda a sua utilidade deriva unicamente dessa definição (MISES, 2010).

Ainda, destacam-se como suas principais características: a) a sua fácil negociabilidade, por conta da sua alta liquidez permite que as pessoas possam negociar mais facilmente; b) sua utilização como reserva de valor; c) ser o principal instrumento para o cálculo econômico, sendo utilizada como unidade de contagem, permitindo a existência da contabilidade, responsável por auxiliar o empresário em sua tomada de decisão; e d) ser o bem econômico responsável pela formação do sistema de preços (GREMAUD et al, 2003).

Segundo Hayek, quando se fala moeda como um dos meios de troca está se falando de bens escassos e bastante demandados, nos quais as pessoas despendem do seu tempo escasso e se comprometem a desutilidade do trabalho, fazendo sacrifícios para adquiri-los, sendo, desta forma, um bem econômico. Portanto, como todo bem econômico, a moeda também opera sobre a lei da oferta e demanda, relação que determina o nível do seu poder aquisitivo, destarte, qualquer mudança nesta relação, resulta em alteração na relação de troca entre a moeda e os diferentes bens e serviços (HAYEK, 2011a).

Por exemplo, um aumento na oferta de moeda impacta o sistema de preços, fazendo com que seja necessária uma quantidade maior de moeda para adquirir algum bem ou serviço, porém, estas variações não afetam ao mesmo tempo nem na mesma intensidade os diferentes preços de todos os bens e serviços, pois seu efeito não é sincrônico, o que quer dizer que o mercado não absorve instantaneamente, nem proporcionalmente, um aumento ou diminuição na quantidade de moeda. Inclusive, esse fenômeno é reconhecido como a não neutralidade da moeda, descrito no fato de que há bens e serviços que são impactados mais e outros menos e em tempos diferentes em relação aos outros dentro de um mesmo cenário econômico (CARVALHO, 2005).

Destarte, observa-se que a moeda é passível de variações, afinal, não é um bem estável, característica essa que é oriunda do fato de ser efeito da ação humana, sendo assim, como a ação, a moeda também está em constante mudança, já que mudanças no cenário econômico afetam a moeda, gerando com isso um ciclo, pois essas mudanças fazem como que a moeda se torne a causa de novas mudanças. Desta forma, resumidamente, nota-se que a moeda é um bem instável sofrendo variações do mercado que, ao modificarem a moeda, faz com que esta cause variações que acabam por atingir o mercado, modificando-o também (MISES, 2017).

Contudo, é óbvio que para as pessoas, em geral, não importa se a moeda é um bem passível de variações, pois é um bem desejável, já que é um bem econômico adquirido pelas pessoas, porém não é adquirido para consumo próprio ou para empregar na atividade produtiva, mas com o objetivo de trocar por bens a serem consumidos ou aplicados na atividade produtiva. Portanto, pode-se dizer que não tem um valor real, mas sim, apenas nominal, somente sendo importante a medida em que tenham bens e serviços a serem trocados (MISES, 2010).

Logo, um respectivo aumento na quantidade de moeda em si, não representa riqueza real, afinal é um bem em que seu objetivo é ser trocado por outros bens, fazendo com que, na verdade, quem pretenda adquirir ou se desfazer desse meio de troca, estará, necessariamente, interessado em seu poder aquisitivo (MISES, 2010).

Segundo Mises, percebesse que, durante um forte ciclo inflacionário, Principalmente no ápice, em que a expectativa é a contínua desvalorização, os indivíduos tendem a se desfazer o mais rápido possível da moeda, adquirindo outros bens, como o objetivo de buscar proteger o seu capital, muitas vezes, passando de um bem desejável para um indesejável, perdendo totalmente o seu real propósito da moeda para a economia (MISES, 2017).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base ante o exposto, percebe-se que é possível se estabelecer uma necessária discussão sobre a percepção de que políticas expansionistas são capazes ou não de causar distorções no sistema econômico, resultando em recessão. É relevante essa discussão, em especial, para se definir se compensa ou não o seu uso.

Assim, estabelece-se como eixo para se apresentar a análise dos dados encontrados, três fenômenos importantes que são os preços, os juros e os lucros, buscando com isso, entender estes conceitos, e olhar para os efeitos que as políticas expansionistas causam a partir deles.

4.1 Preços

Tendo por base os fundamentos da economia, como a disponibilidade de recursos, as tecnologias e as preferências, busca-se sempre “um conjunto de preços que tende ao equilíbrio e aloca recursos de forma eficiente” os preços indicam quanto de um bem deve ser produzido, quando um bem deve ser produzido, em um processo criativo indica se aquele bem é ou não desejável, logo auxilia os produtores na distribuição e alocação dos recursos escassos nos setores da economia. (BARBIERI, 2008, p. 4).

De acordo com SOTO, os preços são resultados da inter-relação dos indivíduos na economia, que formam um complexo sistema de informações, o sistema de preços. Assim, esses preços são os direcionadores mais importantes da economia, pois são responsáveis por refletir precisamente as diversas demandas dos consumidores, tanto quanto o custo dos insumos, orientando os empreendedores e investidores para que seja possível satisfazer a demanda da melhor forma possível (SOTO, 2012).

Além da alocação de forma eficiente dos fatores de produção, ele também direciona os setores a serem expandidos e a nomenclatura de expansão desse setor, produtores com capital disponível para investimento, são direcionados onde alocar e a viabilidade dessa alocação, seja no setor de atuação com novos bens e serviços, ou direcionam recursos para novos setores, todo esse direcionamento é transmitido via preço (SOTO, 2012).

Se os preços de um determinado produto ou serviço estão com alto lucro, isso mostra que há existência de demanda não atendida, e um grande potencial de ganhos se comparada a outros bens, logo as empresas direcionam os recursos escasso para atender esse mercado, do mesmo jeito que um setor mais estrangulado com potenciais de ganhos menores, evidencia que esse setor já não é a melhor opção para alocar tais recursos (SOTO, 2012).

A disparidade entre oferta e demanda aumenta ou diminui o preço dos bens, quando os preços sobem, isso indica uma demanda crescente e ou uma escassez do bem, quando os preços caem indica uma demanda menor e ou um excesso de oferta, levando os produtores a adequarem a sua produção, os preços refletem diretamente a valoração da sociedade em relação a determinado bem, os produtores direcionam os recursos escassos onde esse recursos se evidencia mais valorizado logo mais necessário, levando a maior eficiência na alocação dos recursos (BOUDREAUX, 2017).

Inflação resulta em uma distorção nos preços relativos, a inflação deturpa a informação do preço, tornando difícil distinguir se a mudança nos preços se dá por conta de uma mudança real da oferta e demanda, ou por conta da perda do poder de compra, tendo em vista que os preços aumentam devido ao aumento da demanda artificial resultante da inflação, se torna complexo a medida que os primeiros bens que tem um aumento da demanda, aumentam os ganhos do setor, que geram uma expansão, que por consequência os beneficiados consomem mais outros bens, gerando o mesmo efeito nesses setores e assim por diante, impactando também os bens que ainda não tiveram um aumento da demanda efetiva, tendo um aumento de preço refletido pelo aumento dos preços dos insumos e pela desvalorização da moeda, logo distorcendo o preço real de diversos bens na economia.

A alocação dos recursos se torna ineficiente pois esse cenário inviabiliza a identificação de quanto dessa variação no preço é proveniente de uma demanda real ou artificial ou resultado apenas da perda do poder de compra, levando os produtores direcionarem os recursos de forma errônea, investindo em setores menos necessários, investindo mais do que deveriam em determinados setores, e deixando de investir em setores mais necessários porém se mostrando menos rentáveis frente a setores que receberam esse novo dinheiro (SOTO, 2012).

Em suma, os setores em que seriam gastos esse novo dinheiro sofrerão, num primeiro momento, aumento de preço por conta da nova demanda artificial, o que fará com que as empresas passem a direcionar a expansão de setores, posteriormente, baseadas numa expansão artificial da moeda, a qual resulta em graves distorções no sistema de preços, levando, com isso, a uma menor eficiência empresarial e econômica, tanto da empresa, como, é óbvio da economia como um todo (SOTO, 2012).

4.2 Juros

Segundo Mises comumente sabido que a taxa de juros representa o preço de mercado dos bens presentes em função dos bens futuros, sendo assim, os juros são um preço de equilíbrio, e a sua taxa reflete a preferência temporal da sociedade, ou seja, se é preferível consumo presente ou consumo futuro em maiores proporções. Assim, há uma relação em que quanto maior a preferência temporal por bens de consumo presente, menor a poupança e, portanto, maior será a taxa de juros, já que a uma menor oferta de crédito (MISES,2010).

Desta forma, a taxa de juros norteia as empresas quanto a projetos e investimentos, já que, por exemplo, uma baixa taxa de juros tem o potencial de demonstrar que as pessoas estão dispostas a poupar consumo presente, viabilizando projetos e investimentos de mais longo prazo. Em contrapartida, uma alta taxa de juros indica um alto nível de consumo (baixa propensão a poupar), informando que os indivíduos não estão dispostos a esperarem processos mais longos, direcionando, assim, os empresários a expandirem e investirem em setores mais próximos dos bens de consumo.

Logo, é de extrema importância que a taxa de juros reflita com precisão a real preferência temporal da sociedade, para se permitir um planejamento correto das atividades produtivas (BOUDREAUX, 2017). Entretanto, ao se expandir artificialmente a moeda na economia, inicialmente, gera-se um aumento de consumo, o que reduz, desta feita, a poupança real. Do mesmo modo, caso haja a queda artificial dos juros, tende-se a ter um aumento de investimento de projetos mais longos, aparecendo, então, um aumento excessivo de consumo e investimento em projetos mais longos, um boom, (CAMPOS, 2022)

Desta forma, uma taxa de juros artificialmente baixa, passa a refletir de forma errônea a preferência temporal da sociedade, o que conjugado como junto com os preços relativos em desordem, leva os empreendedores e investidores a realizarem super expansões em setores errados e a superinvestimentos que só se mostram sustentáveis por conta da inflação, o que, a curto prazo, surte um efeito de grande crescimento econômico, o chamado boom na economia (CAMPOS, 2022).

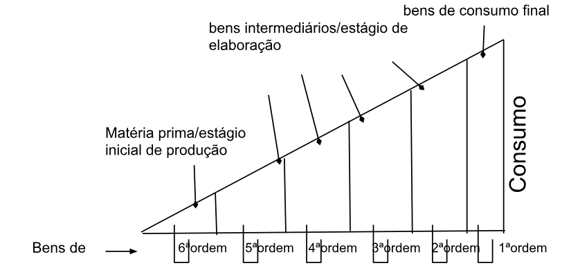

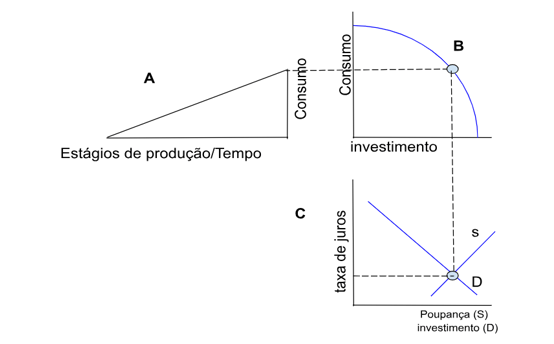

Pode-se entender melhor essa desordem na economia, não olhando apenas a questão dos juros, mas sim seus efeitos no consumo da sociedade e como uma política de expansão artificial cria um ambiente de desinformação. Neste sentido, é possível a utilização do triângulo de Hayek, o qual se encontra descrito na Figura 1, para melhor perceber a relação do consumo com a produção, em especial, como essa relação é desorganizada pela definição artificial de taxa de juros.

Figura 1. Triangulo de Hayek

Fonte: elaborado pelo autor com base em Lorio (2015).

Inicialmente, explicando como é utilizado o triângulo de Hayek, é preciso indicar que ele serve para mostrar a relação entre consumo e produção/tempo, em que a hipotenusa do triângulo representa a relação intertemporal na estrutura de produção entre bens de menor ordem, que são, em geral, bens de consumo, e bens de ordem mais elevada, os chamados bens de capital. Por meio do triângulo, é fácil de se perceber como o consumo coordena a estrutura de produção em relação ao tempo (IORIO, 2015).

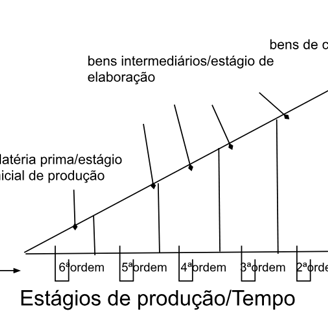

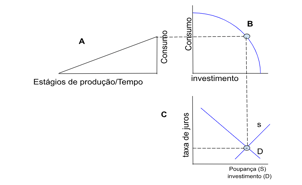

Assim, um respectivo aumento de consumo desloca a produção para bens que necessitam de um menor estágio de produção (bens mais perto do consumo final), e uma diminuição do consumo desloca a produção para bens que demandam um maior estágio produtivo, conforme demonstrado na Figura 2:

Figura 2. Triangulo de Hayek mostra como o consumo direciona a produção.

Fonte: elaborado pelo autor com base em Lorio (2015).

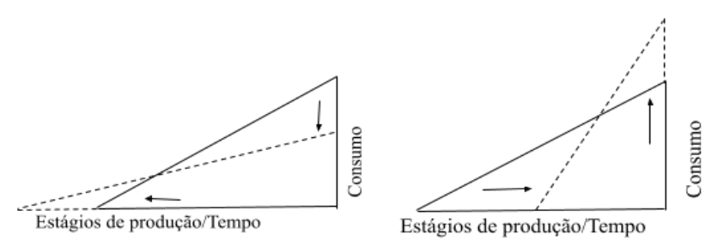

Além disso, como se demonstra na figura 3, o consumo tem o condão de coordenar a produção e a taxa de juros em uma economia sustentável, sendo perceptível que há uma fronteira de possibilidades de produção (FPP), a qual ressalta a escassez de recursos na economia, mostrando, assim, o trade-off (conflito de escolhas) que existe entre investimento e consumo (parte B da Figura 3). Desta forma, é possível demonstrar de forma gráfica como o consumo irá determinar a taxa de juros que servirá, posteriormente, como principal indicador temporal do mercado (parte C da Figura 3), (CAMPOS, 2022)

Figura 3. Trade-off entre consumo e investimento e como o consumo define a taxa de juros

Fonte: elaborado pelo autor com base em Lorio (2015).

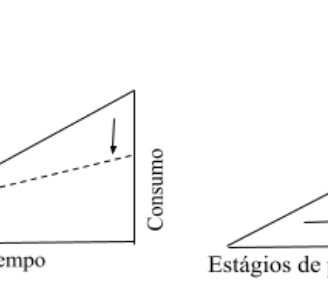

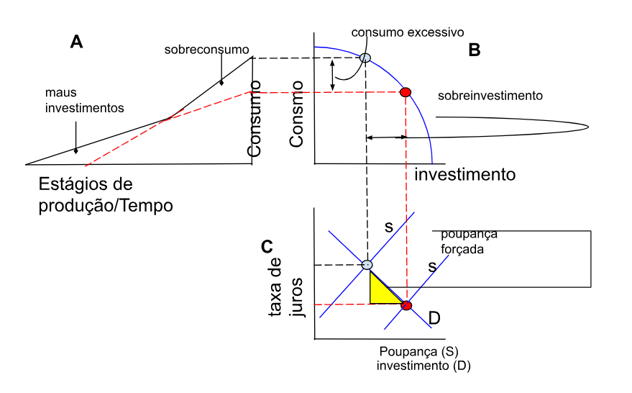

Assim, com base no triângulo de Hayek, é possível a demonstração mais simplificada de como a inflação é capaz de distorcer o sistema econômico, conforme a Figura 4, em que se observa a ocorrência de um aumento em projetos que demandam mais tempo sem que haja uma queda do consumo, resultando, desta feita, em consumo excessivo e más alocações de recursos escassos e maus investimentos, principalmente, em etapas mais afastadas do consumo, já que não há mais um conflito de escolha entre investimento e consumo, pois a expansão monetária sustenta tanto um sobre consumo quanto um sobre investimento. (CAMPOS, 2022)

Figura 4. Efeito da expansão monetária na estrutura produtiva, tempo e investimento.

Fonte: elaborado pelo autor com base em Lorio (2015).

Em resumo, uma política expansionista focada num aumento artificial da inflação faz com que a taxa de juros passe a refletir de forma errônea a preferência temporal, não condizente, destarte, com a realidade do mercado, dando a ilusão de que existe mais capital disponível do que realmente há, o que acaba por incentivar projetos que seriam inviáveis com uma taxa de juros lastreada na realidade econômica. (IORIO, 2015)

4.3 Lucro

Uma política de expansão econômica artificial afeta, como já se viu, os preços, os juros e também o lucro das empresas.

De acordo com Mises, inicialmente, a essência da obtenção do lucro empresarial consiste na capacidade do empresário em prever, antecipar e se adaptar à realidade do mercado, bem como às mudanças nas preferências dos consumidores, atendendo, assim, às necessidades mais urgentes da sociedade, conseguindo com isso resultados positivos em suas ações. Desta forma, o bom empresário, independentemente do cenário e até mesmo em épocas de crise, é capaz de satisfazer seus consumidores, além de evitar o desperdício, sendo, portanto, o lucro expresso em termos monetários (dinheiro) apenas o efeito desta capacidade (MISES, 2010).

Quando há a expansão do crédito mediante juros, artificialmente, baixos possibilita-se com isso a permanência de setores ineficientes, os quais adquirem este crédito barato com o objetivo de evitar demissões e, até mesmo, falências ( HAYEK, 2011b)

Porém, o que parece ser uma política bem intencionada e que busca por muitas vezes evitar crise, traz em si um erro, identificado na não percepção de que a demanda futura não será exatamente a mesma, logo, ao evitar as crises de forma artificial, evita-se também que empresários não competentes vão a falência. Ao se evitar esse desfecho que seria normal numa economia real, está se permitindo que esses empresários continuem, na verdade, a desperdiçar recursos escassos, não permitindo que esses recursos sejam mais bem alocados no mercado por novos empresários ou empresários já existentes, mais competentes.

Em geral, quando se tem uma queda artificial da taxa de juros, permite-se que empresas ineficientes se sustentem com créditos baratos. Entretanto, essa taxa de juros artificialmente baixa pode evitar que empresas não quebrem no presente, não evitará de elas quebrarem assim que a taxa juros voltar a realidade do mercado, criando, desta forma um efeito pior do que aquele que era pretendido evitar, pois essas empresas ineficientes que futuramente irão à falência, estarão mais endividadas, sendo que essas dívidas, possivelmente, tomarão calotes, gerando mais efeitos adversos. (MISES, 2010)

Ainda que não pareça ser socialmente desejado, em termos econômicos, Segundo Rothbard, é importante que empresas ineficientes venham à falência e, com isso, deixem os recursos escassos e a mão de obra que estão sendo desperdiçados por elas para empresas mais eficientes. Logo, o financiamento barato sustentado por poupança artificial distorce o fenômeno do lucro empresarial, evitando que o ciclo econômico real aconteça, já que deixa de punir uma grande parte dos maus empresários, resultando assim em uma má alocação e desperdício de recursos e de mão de obra (ROTHBARD, 2012)

Desta feita, após o boom artificial será necessário um processo de ajustamento econômico, a fim de se alocar de forma eficiente os recursos escassos e a mão de obra, transferindo capital de setores ineficientes para eficientes, evitando-se, assim, o desperdício. Infelizmente, esse processo de ajustamento, chamado de bust, requer tempo, que, em geral, será maior do que aquele que durou o boom.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo da presente revisão foi analisar sob a ótica da teoria austríaca de economia os efeitos a longo prazo de políticas inflacionistas, que visam crescimento econômico através da expansão monetária, pensar sobre as questões sobre se compensa ou não o uso de tais políticas,por mais nobres que sejam.

Analisou-se como os distúrbios monetários resultantes manipulação arbitrária da moeda através de políticas monetárias, levam à distorção do sistema econômico, especialmente, criando ciclos econômicos artificiais, observou-se uma relação de causalidade entre inflação e a deturpação dos fenômenos expostos nesse trabalho.

A linha lógica seguida sugere que, qualquer tentativa de manipular arbitrariamente o mercado distorcendo o seu funcionamento, se segue pela necessidade de retornar à realidade do mercado, passando por um período de correção, que será a única maneira eficiente de uma retomada econômica real. Destarte, quanto mais tempo durar a inflação (boom), maior e mais complicado será o período de ajustamento (bust).

Percebe-se que grandes crises econômicas não têm como causa ciclos econômicos naturais do mercado, mas são causadas sim pelo impedimento e ou a distorção do funcionamento do mercado.

Conforme, a discussão gerada ao longo da revisão, tem-se como conclusão que, apesar de haver certas vantagens sociais de curto prazo nas políticas inflacionárias, elas acabam por gerar, num prazo mais longo, necessariamente, desemprego e falência, ou mesmo o colapso do sistema econômico, resultado da má alocação e desperdício de recursos escassos e da distorção do sistema monetário, resultando em um cenário econômico pior do que o que aquele que se pretendia criar.

6. REFERÊNCIAS

BARROS, A. L. H.; STAMM, C.; CYPRIANO, L. A.. A Economia Brasileira sob o enfoque da Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos (2004 A 2019). Revista de Economia Mackenzie, 2020.

BARBIERI, F. O Ressurgimento da Escola Austríaca e a Teoria de Processo de Mercado.

Econômica, v. 10, n. 2, p. 215-235, 2008.

BOUDREAUX, Donald J. Menos Estado e Mais Liberdade. Tradução de Leonardo Castilhone. Barueri: Faro Editorial, 2017.

CAMPOS, O.V; LAMOUNIER, W. M. Os Efeitos das Políticas Monetárias sobre as Estruturas de Capital das Firmas. São Paulo: BBR, Braz. Bus. Rev, v. 19, n. 6., 2022.

CARVALHO, F. J. C. de. Uma contribuição ao debate em torno da eficácia da política monetária e algumas implicações para o caso do Brasil. Rev. Econ. Polit., São Paulo, v. 25, n. 4, p. 323-336, Dec. 2005.

GREMAUD, A. P. et al. Manual de economia. [S.l: s.n.], 2003.

HAYEK, F.A. Desestatização do dinheiro. São Paulo LVM Editora; LVM Editora; 2ª ed. (publicada originalmente em 1976), 2011a.

HAYEK, F.A. Desemprego e política monetária. São Paulo LVM Editora; 2ª ed,, jan. 2011b.

HOPPE, H.. A ciência econômica e o método austríaco - São Paulo LVM Editora; 1ª ed., 2010.

IORIO, U. J. Ação, tempo e conhecimento: Escola Austríaca, Ciência e Humanismo. MISES: Revista Interdisciplinar de Filosofia, Direito e Economia, v. 3, n. 2, p.317-326, jul./dez. 2015.

MISES, L. V.. Ação Humana. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 3.1 ed. (publicada originalmente em 1966), 2010.

MISES, L.V.. Sobre dinheiro e inflação. Campinas: Vide Editorial; 1ª ed., jan. 2017.

ROTHBARD, M.. Governo e Mercado: A economia da intervenção estatal. São Paulo LVM Editora; 1ª ed., 2012.

SOTO, J. H. de. Moeda, crédito bancário e ciclos econômicos. São Paulo: LVM Editora; 1ª ed., 2012.

Redes Sociais

contato

Atendimento

+55 19 999801-6652

© 2024. All rights reserved.